HPVワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン)

キャッチアップ接種期間の終了と経過措置の創設について(令和7年度)

積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方を対象に定期予防接種としてHPVワクチンの接種を行う「キャッチアップ接種」につきましては、令和4年4月から開始し令和7年3月31日で終了となりましたが、国において、ワクチンの需給状況等を勘案し、一定の要件を満たす方を対象に令和8年3月31日までの経過措置(期間の延長)が設けられました。

※詳しくは、このページの中ほど「HPVワクチンキャッチアップ接種対象者への経過措置について」をご確認ください。

HPVワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン)の接種について

HPVワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン)につきましては、予防接種法に基づき接種を実施しています。

平成25年6月14日の厚生労働省の通知を受け、接種勧奨を差し控えておりましたが、令和3年11月26日の同省通知(新しいウィンドウが開きます)により、令和4年4月より個別の接種勧奨を再開することとなりました。

厚生労働省作成のリーフレット(新しいウィンドウが開きます)・![]() HPVワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン)予防接種説明書(pdf 132 KB)をお読みになり、ワクチンの有効性・リスクについてご理解の上、不安などがある場合にはご家族やかかりつけ医に相談し、判断してください。接種をご希望の場合は事前に実施医療機関にご予約ください。

HPVワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン)予防接種説明書(pdf 132 KB)をお読みになり、ワクチンの有効性・リスクについてご理解の上、不安などがある場合にはご家族やかかりつけ医に相談し、判断してください。接種をご希望の場合は事前に実施医療機関にご予約ください。

ワクチンの詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。

【参考】ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~|厚生労働省(新しいウィンドウが開きます)

【参考】HPVワクチン副反応について

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください

厚生労働省のホームページでは、HPVワクチンに関する大切な情報を随時更新しています。Q&Aなども掲載されていますのでご覧ください。

HPVワクチンに関するリーフレット

小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(令和7年2月改訂版)

|

|---|

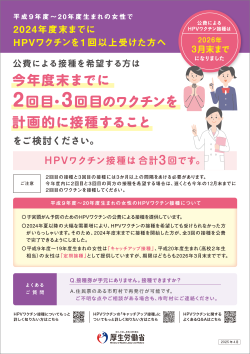

キャッチアップ接種対象者向け(令和7年2月改訂版)

![]() 平成9年度~平成19年度生まれまでの女性へ大切なお知らせ(pdf 572 KB)

平成9年度~平成19年度生まれまでの女性へ大切なお知らせ(pdf 572 KB)

医療従事者の方へ ~HPVワクチンに関する情報をまとめています~(令和7年2月改訂版)

定期接種について

新たに定期接種の対象となる方には、令和7年7月頃にHPVワクチンのご案内をお送りします。

なお、下野市は接種券ではなく、接種に関するご案内のみをお送りしています。

対象者

接種時に下野市に住民票があり、小学校6年生から高校1年生相当の女子で、接種を完了していない方

接種実施期間

高校1年生相当の年度の3月31日まで

![]() 定期接種最終年度のご案内(高校1年相当の女の子と保護者向け)(pdf 705 KB)

定期接種最終年度のご案内(高校1年相当の女の子と保護者向け)(pdf 705 KB)

ワクチン

接種できるワクチンは3種類あります。

- 2価ワクチン(サーバリックス)

- 4価ワクチン(ガーダシル)

- 9価ワクチン(シルガード9)

※どのワクチンを接種するかは、接種する医療機関にご相談してください。

※令和5年4月1日からヒトパピローマウイルス(HPV)感染症を予防するワクチンに9価HPVワクチン(シルガード9)が追加されました。

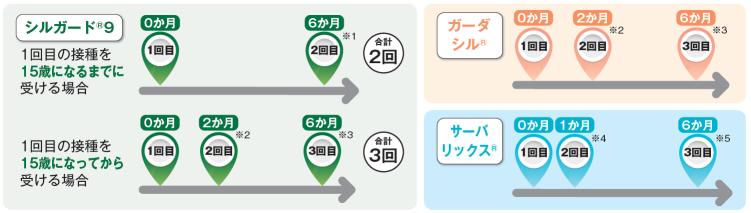

接種回数

- 2価ワクチン(サーバリックス):3回

- 4価ワクチン(ガーダシル):3回

- 9価ワクチン(シルガード9):対象年齢により2回で接種が完了する場合と3回の接種が必要な場合があります。

- 小学校6年生の学年から15歳未満(15歳の誕生日の前日)までに1回目の接種を受けた場合は2回で接種が完了になります。

- 15歳になってから1回目の接種を受けた場合は3回接種になります。

※接種した際に気になる症状が現れたら、それ以降の接種をやめることができます。

接種スケジュール

(厚生労働省HPより)

※1:1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

※2・3:2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。

※4・5:2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。

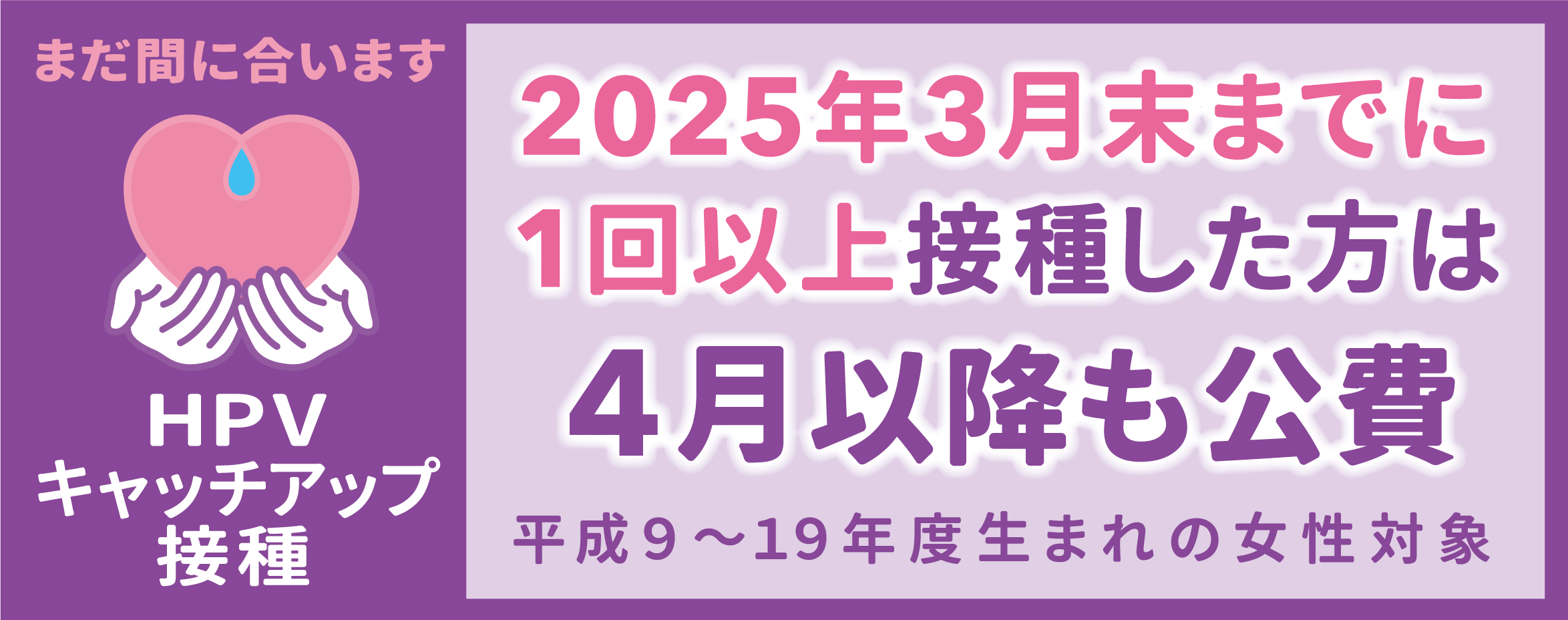

HPVワクチンキャッチアップ接種対象者への経過措置について

HPVワクチンのキャッチアップ接種期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までとなっていますが、令和6年夏以降の需要増加に伴い期間内に接種を完了することができない方が生じる可能性があることから、令和7年3月末までにHPVワクチンを少なくとも1回以上接種した方を対象に、3回の接種を公費で完了できるよう経過措置が設けられました。

なお、接種にあたっては、ワクチンの有効性・リスクについてご理解の上、不安などがある場合にはご家族やかかりつけ医に相談し、判断してください。

経過措置の対象者

- 平成9年度~平成19年度生まれの女性で、キャッチアップ接種期間中(令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間)にHPVワクチンを1回以上接種した方

- 平成20年度生まれの女性で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

※対象となる方には、接種に関するご案内を郵送します。(令和7年4月16日に案内はがきを発送しました)

![]() 令和7年4月以降のキャッチアップ接種経過措置のご案内(pdf 699 KB)

令和7年4月以降のキャッチアップ接種経過措置のご案内(pdf 699 KB)

経過措置の期間

キャッチアップ接種期間終了後、1年間(令和8年3月31日まで)

ワクチン

接種できるワクチンは3種類あります。

- 2価ワクチン(サーバリックス)

- 4価ワクチン(ガーダシル)

- 9価ワクチン(シルガード9)

※どのワクチンを接種するかは接種する医療機関とご相談ください。

接種回数

- 2価ワクチン(サーバリックス):3回

- 4価ワクチン(ガーダシル):3回

- 9価ワクチン(シルガード9):3回

※原則同一のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師との相談のうえ、途中からシルガード9に変更し、残りの接種を完了すること(交互接種)も可能です。

途中からシルガード9に変更する場合の接種スケジュールは、シルガード9の接種方法に合わせ、1回目と2回目の間隔を1月以上、2回目と3回目の間隔を3月以上あけて接種します。

※接種した際に気になる症状が現れたら、それ以降の接種をやめることができます。

接種時のご案内(定期接種・キャッチアップ接種対象者共通)

持ち物

- 母子手帳(接種履歴を確認できるものをお持ちください。)

- 健康保険証など

- 予診票(市役所ではお渡ししておりません。医療機関に備え付けのものをご使用ください。)

実施医療機関

下記のページをご確認の上、事前に直接医療機関へご予約ください。

※やむを得ない事情等で県外での接種をご希望される方は、事前の手続きが必要となります(詳細は上記のページからご確認ください)。

予防接種が受けられない方

- 明らかに発熱がある方(通常37.5℃以上)

- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方

- ワクチンに含まれている成分でアナフィラキシー※を起こしたことがある方

- 医師により不適当と判断された方

※アナフィラキシーとは、通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のこと。

主治医と相談して予防接種を受ける方

- 心臓血管系疾患、じん臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障がいなどの基礎疾患のある方

- 予防接種で接種後2日以内に発熱、全身性発しんなどのアレルギーを疑う症状のみられた方

- 過去にけいれん(ひきつけ)をおこしたことのある方

- 過去に免疫不全の診断がされている方、もしくは近親者に先天性免疫不全症の者がいる方

- このワクチンの成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方

副反応

HPVワクチン接種後に見られる主な副反応として、発熱や接種した部位の痛みや腫れ、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神などが挙げられます。詳しくは下記Q&Aをご覧ください。

HPVワクチンに関するQ&A|厚生労働省(新しいウィンドウが開きます)

また、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会では、随時副反応疑い報告状況について掲載されていますのでご覧ください。

厚生労働省ホームページ厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会(新しいウィンドウが開きます)

販売開始(サーバリックス:平成21年12月、 ガーダシル:平成23年8月、シルガード9:令和3年2月)から令和7年9月30日までの副反応疑い累計報告数

(第110回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和7年度第11回薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会資料より作成)

|

接種可能のべ人数(回数)

|

製造販売業者からの報告(注1) | 医療機関からの報告 | |

|

報告数 |

報告数 |

||

| 報告頻度 | 報告頻度 | うち重篤(注2) | |

| 7,076,376 | 965 | 1,612 | 556 |

| 0.0136% | 0.0228% | 0.0079% | |

|

接種可能のべ人数(回数)

|

製造販売業者からの報告(注1) | 医療機関からの報告 | |

|

報告数 |

報告数 |

||

| 報告頻度 | 報告頻度 | うち重篤(注2) | |

| 4,621,980 | 423 | 759 | 248 |

| 0.0092% | 0.0164% | 0.0054% | |

|

接種可能のべ人数(回数)

|

製造販売業者からの報告(注1) | 医療機関からの報告 | |

|

報告数 |

報告数 |

||

| 報告頻度 | 報告頻度 | うち重篤(注2) | |

| 6,222,586 | 382 | 493 | 105 |

| 0.0061% | 0.0079% | 0.0017% | |

(注1) 販売開始からの累計接種のべ人数は、返品された数を加味した場合

(注2) 医療機関から症状の程度が「重い」として報告された事例の累計。

(注3)重篤例の転記につきましては、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応部会の資料をご確認ください

厚生労働省ホームページ厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会(新しいウィンドウが開きます)

接種後の注意

- 針を刺した直後から、強い痛みやしびれが生じた場合は、担当の医師にすぐに伝えて、針を抜いてもらうなどの対応をしてもらってください。また、その後の対応についても相談してください。

- 予防接種直後に、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神が現れることがあります。失神し、倒れて怪我をする例も報告されているため、接種後の移動の際には、保護者の方が腕を持つなどして付き添うようにし、接種後30分ほどは体重を預けられるような場所で、なるべく立ち上がることを避けて、待機して様子を見るようにしてください。

- 予防接種一般に言えますが、予防接種当日は激しい運動は避け、接種部位を清潔に保ち、また、接種後の体調管理をしっかり行ってください。接種部位の異常や体調の変化、さらに高熱、けいれん、長期間持続する激しい痛みなどの異常な症状を呈した場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

- 接種後に気になる症状が現れたときは、以降の接種を中止、延期することが可能です。気になる症状があれば、担当の医師に相談してください。

詳細は厚生労働省作成のリーフレット![]() HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ(pdf 1.24 MB)をご覧ください。

HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ(pdf 1.24 MB)をご覧ください。

健康被害救済制度

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障がい認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

制度についての詳細は厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

また、申請にあたっては医療機関のカルテなど必要となる書類があります。必要書類は状況によって変わりますので、健康増進課までご相談ください。

HPVワクチン接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関

県内では、自治医科大学附属病院と獨協医科大学病院が協力医療機関として選定されています。

HPV協力医療機関に関する県のリーフレットが更新されました。詳しくは ![]() HPV接種後協力医療機関について (pdf 141 KB)をご覧ください。

HPV接種後協力医療機関について (pdf 141 KB)をご覧ください。

なお、ワクチンを接種した後に気になる症状が出たときは、まずは接種を行った医師やかかりつけの医師にご相談ください。

※協力医療機関の受診については、接種を受けた医師またはかかりつけの医師にご相談ください。